―偽物の安心に気づかされたとき(第二十願によせて)―

私が幼いころ、大好きだったご門徒のお爺ちゃんがいました。特別に笑顔を見せてくれる人でもなく、子どもをあやすのが上手な方でもありません。けれど、お寺で法要があるたびに、私はいつも人混みの中からそのお爺ちゃんを探して、まっすぐに膝の上へと座りに行っていました。なぜあんなに惹かれていたのか、当時の私にはわかりませんでした。

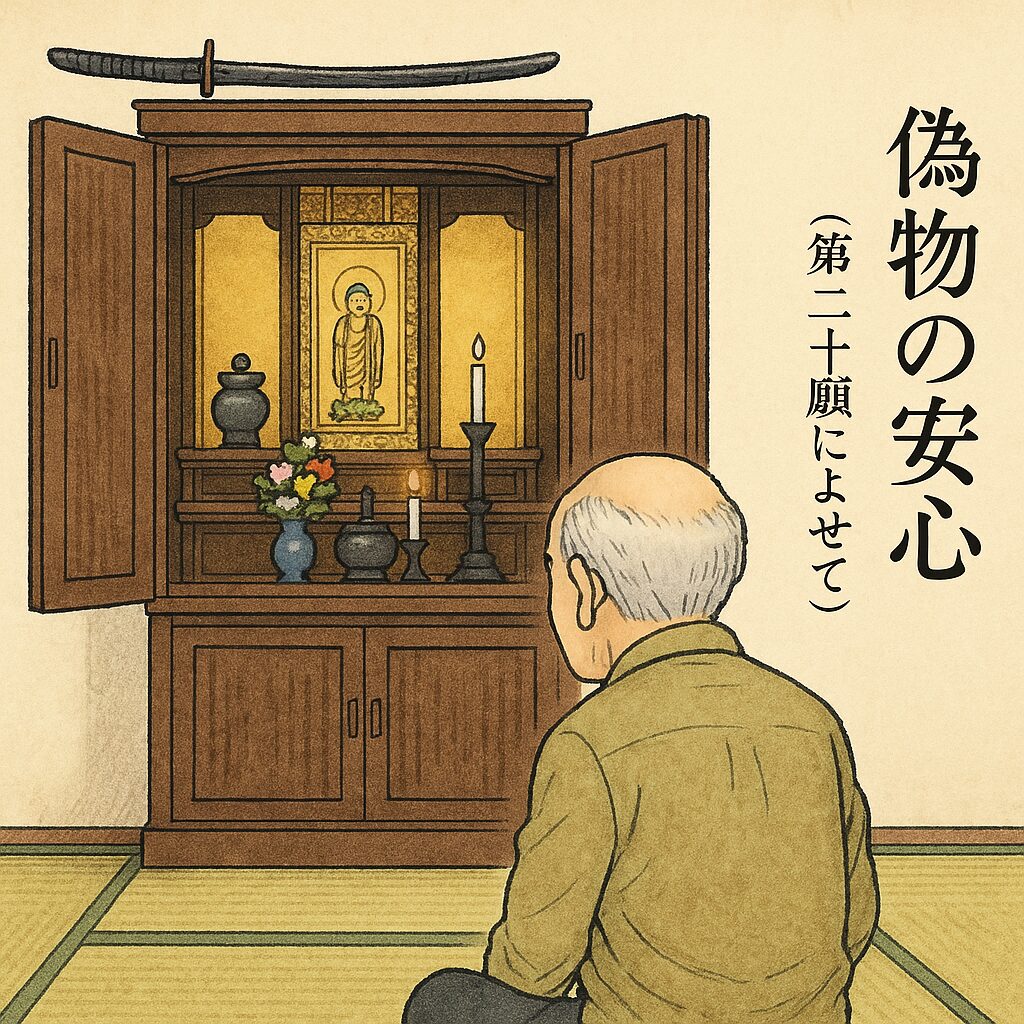

仏壇の上の“欠けた刀”

それから四十年ほど経ったある日、そのお爺ちゃんの甥にあたる八十歳の総代さんとお話をしていたときのことです。ふとしたご縁から、私はそのお爺ちゃんの心の奥に抱えておられた深い悲しみに触れることになりました。

お爺ちゃんは、仏壇の上に一本の“欠けた日本刀”を置いておられたそうです。普通、お仏壇の上に武器を置くことなどありません。けれど、その刀こそ、私が幼いころ、なぜかお爺ちゃんに惹きつけられていた――その理由だったのです。

戦時中、中国の戦地で上官から「捕らえた兵士を処刑せよ」と命じられ、「そんなことはできません」と拒んでも、戦場では通らなかった。泣きながら刀を手に取り、その命を絶たねばならなかったといいます。そのとき、中国の方の首にかけられた鎖が刃に当たり、刀は欠けてしまった。以来、その刀を仏壇の上に置き、自らの犯した罪と奪ってしまった命と向き合い続けてこられたのだそうです。

崩れ落ちた「立派な自分」という楼閣 ― 偽物の安心

お爺ちゃんは、よくこう話していたといいます。「自分は立派な人間、良い人間だと思い込んでいた。けれど、戦争に放り込まれたら、何でもしてしまう人間だった。環境次第で、どんな振る舞いもしてしまう自分を、戦争が教えてくれた」と。

お爺ちゃんは、それまで「自分は人を傷つけない」「正しいことをしている」と信じていました。けれど、それは“自分が作り出した安心”、いわば偽物の安心だったのです。立派であろう、良い人であろうと努めるほど、心のどこかで「そうでなければ認められない」という不安を抱えていた。しかし、戦場という極限の場に立たされたとき、その安心がいかに脆く、頼りないものであったかを思い知らされたのでしょう。

人は、どんなに立派に見えても、状況次第で思いがけない行いをしてしまうものです。だからこそ、親鸞聖人は「さるべき業縁もよおさば、いかなる振る舞いもすべし」とお示しくださいました。自分の意志や力ではどうにもならない愚かさを抱えながらも、その私を見捨てず、包み取ってくださるはたらきがある――そこに、阿弥陀さまの本物の安心があるのだと思います。

摂取不捨というぬくもり

親鸞聖人は『和讃』にこう詠われています。

摂取して捨てざれば 阿弥陀と名づけたてまつる

阿弥陀さまとは、すべての命を受け入れ、決して見捨てない方のこと。「摂取」とは包み取ること、「不捨」とは決して捨てないことを意味します。この「摂取不捨」という言葉には、無条件の慈しみのはたらきが込められています。

お爺ちゃんがその刀を見上げながら生きた歳月は、まさにその“摂取不捨”の世界に生かされていた年月だったのかもしれません。自分の罪を忘れようとするのではなく、悲しみの中にあってなお、抱きしめられていた。そのぬくもりを、私も幼い心で感じ取っていたのだと思います。

抱きしめられた人は、抱きしめる人になる

お釈迦さまの時代にも、阿闍世(あじゃせ)という王がいました。父を殺し、母を閉じ込め、後に自らの罪に苦しみ抜いた人です。お釈迦さまはその阿闍世に、「罪を犯したあなたを如来は見捨てない」と語られました。その言葉に包まれた阿闍世は、罪をなかったことにしたのではなく、罪を抱えたまま優しい王へと変わっていきました。

お爺ちゃんもまた、同じように「抱きしめられた人」だったのだと思います。自らの愚かさを抱きしめながら、他者を包み込むように生きられた。だからこそ、あの膝の上には、ことばでは言い表せない安心とぬくもりがあったのです。

結びに

人は誰しも、環境や条件次第で何をしてしまうかわからない弱い存在です。けれど、その弱さを恥じ悲しむ私の心にこそ、阿弥陀さまの大悲は届いてくださっています。

お爺ちゃんは、きっとその大悲に包まれながら生きた方でした。だから、抱きしめられた人として、今度は他の人を抱きしめる人となっていたのです。

幼いころの私がその腕の中に感じていたのは、お爺ちゃん自身の優しさではなく――お爺ちゃんを抱きしめておられた阿弥陀さまのぬくもりそのものだったのだと、今はそう思うのです。

福岡県田川郡香春町 西念寺