本日、お参りにうかがった御門徒のお宅に、二十代の娘さんがおられました。久しぶりにお会いしたので「今日はお仕事お休みですか。週末にお母さんとお二人そろってお休みとは珍しいですね」と声をかけると、「実は体調を崩して入院していて、数日前に退院したばかりなんです」と話してくれました。

お母さんと同じく看護師をされている娘さんは、職場で新人看護師が体調不良やうつ病で退職することが続く状況を見かねて、教育システムの改善に取り組もうとされたそうです。もともと現行の研修制度に不満を持っておられた彼女は、「新人が安心して働ける職場にしたい」との思いから、誰に頼まれたわけでもなく改革案の作成に奔走されました。

ところが、周囲は「面倒なことはしなくていい」「改革をする根拠を専門的に示せ」と冷ややかな反応。彼女は日々の業務に加え、休日を返上して自費で勉強会に通い、家でも改善案を練る日々を続けたそうです。新婚生活で慣れない家事をこなしながら、夜勤もこなす中、ついに体が悲鳴を上げ、ある日、起き上がることができなくなってしまいました。

「健康でなければ、結局何もできないですね。職場を良くしたいと思っていたのに、逆に自分が迷惑をかけてしまった」と語る彼女の言葉には、静かな悔しさと深い気づきがありました。

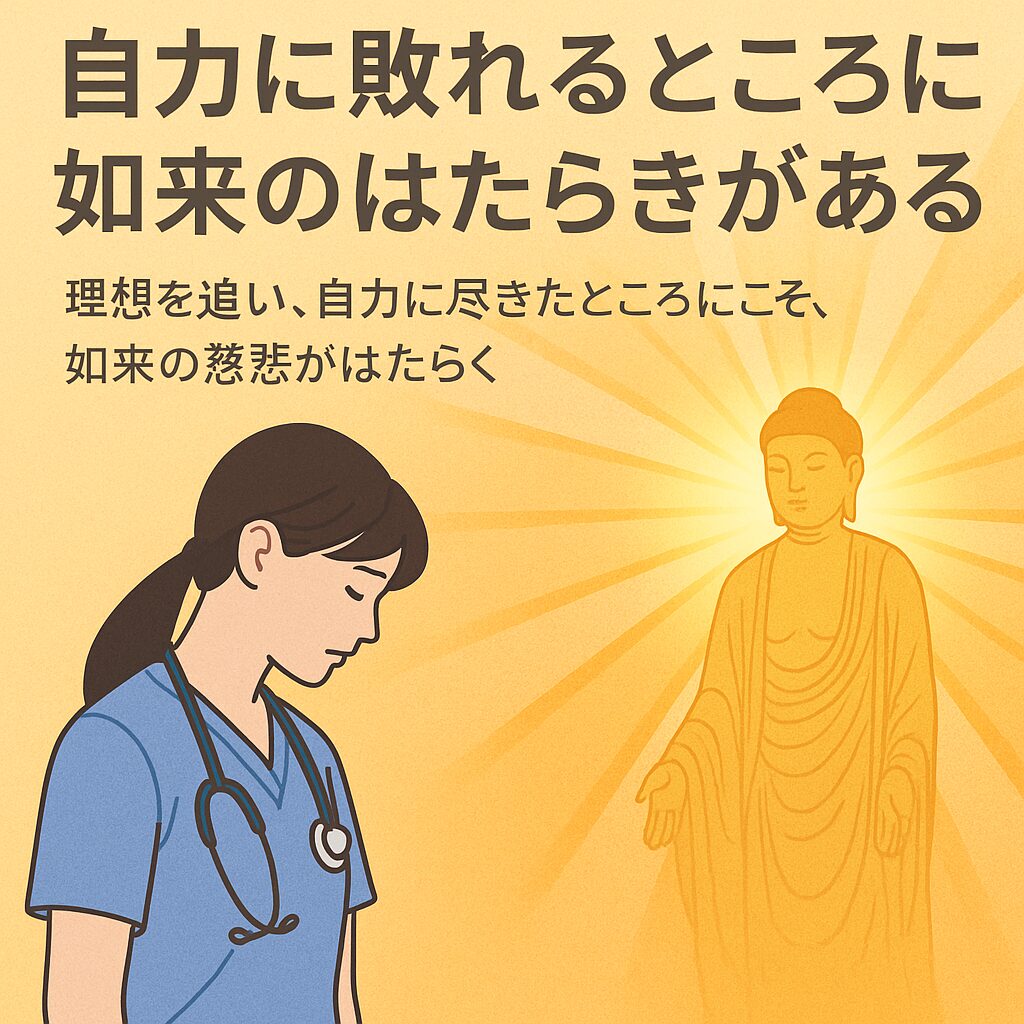

自力に敗れるとき、如来の光が差し込む

しかし、その奮闘は決して無駄ではありません。思いを貫こうとする中で、自分の力ではどうにもならない壁にぶつかる。そこにこそ「自力に敗れる」尊い経験があります。自分の正しさや理想を支える力が尽きた時、はじめて如来のはたらきを仰がずにはいられない。その気づきこそ、何よりも大切な仏縁ではないでしょうか。

韋提希夫人の気づきに重ねて

かつて、韋提希夫人もまた、自らの力に優れ、王妃としてすべてを整えられる立場にありました。ところが、夫の頻婆娑羅王が息子によって殺され、自身もその息子に幽閉されるという悲劇に見舞われます。どれほど賢く、正しく生きようとも、自分の思い通りにはならない現実の前に、ついに自力の計らいが崩れ落ちたのです。

その時、韋提希はお釈迦様の導きによって阿弥陀如来の救いを仰ぎ、「我、願わくは安楽国に生まれん」と願われました。そこには、自我の理想を手放し、如来に身を委ねる姿がありました。

この韋提希夫人は、『観無量寿経』に説かれる物語の中心人物です。真宗の葬儀や法要でお勤めされる「観衆偈(かんしゅげ)」は、この『観無量寿経』の一節に由来します。

葬儀(葬式)とは、単に亡き方を送る儀礼ではなく、韋提希夫人が示したように、「自力に敗れ、如来の光に導かれる」その姿に自らを照らし出し人類の本懐を確かめる尊い仏縁の場なのです。

現代に生きる韋提希として

あの娘さんの姿もまた、現代に生きる韋提希のようです。理想を追い、正しさを尽くす中で、自らの力が尽きていく。その“敗れ”のところに、如来の光が差し込む――。私たちが「もう自分ではどうにもならない」と頭を垂れるところにこそ、如来の慈悲がはたらき始めるのだと教えられます。

関連ページのご案内

- 西念寺について ― 本堂・行事・ご縁のご紹介

- 法要のお知らせ ― 年中行事や報恩講のご案内

- 寺葬儀 ― ご本堂での厳かなご葬儀について

- 納骨堂 ― 永代にわたる安心のご供養

- 田川組の行事 ― 地域のご寺院との交流と法要

福岡県田川郡香春町 真宗大谷派 西念寺