本日、ある御門徒の二十五回忌の法事をお勤めしました。葬儀や法要の場では、故人の歩みをあらためて見つめ直すひとときがあります。「どんな方でしたか」と尋ねると、遺族の方はこうお話しくださいました。

「母は本当に物静かな人で、声を荒げるところを一度も見たことがありませんでした。」

そのお父さまは宮大工をされており、昭和十五年――日本が「建国二千六百年」を祝った年、国家事業として統治下の朝鮮半島へ神社を建てに行かれたそうです。しかし、思うように仕事がなく、収入も乏しく、二人そろって栄養失調になって帰国されたといいます。

その後、台湾で飛行場建設の仕事に携わり、一時はお手伝いさんを抱えるほどの生活を送られた時期もありました。けれども、戦争の終結とともに引き上げざるを得ず、「お金を持って帰ってはならない」との命令のもと、貯めていたお金を海にばらまいて帰国された――そう語られました。

葬儀の場で故人を偲ぶとき、私たちはこうした人生の苦楽を静かに思い返します。その母が、声を荒げることなく、ただ忍び耐えて生き抜かれた姿が、今も家族の心に深く残っているのです。

「忍耐」とは、ただ我慢することではない

仏教でいう「忍辱(にんにく)の行」とは、思いどおりにならぬ現実をそのまま受け止め、その中に道を見いだしていく心をいいます。それは、苦しみを押し殺すことではなく、苦しみを通して支えに気づかせていただく心のはたらき。

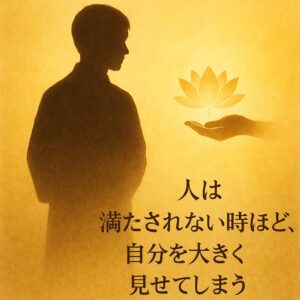

その支えとは、私がつくるものではなく、もともとこの命を生かしている大いなる願い――如来の本願にほかなりません。その願いの中に抱かれているからこそ、人はどんな苦しみの中でも、なお歩みを続けることができるのです。

沈黙の中に息づく信

声を荒げず、淡々と日々を過ごしたその母の沈黙は、無力ではなく、如来のはたらきに包まれた「忍耐の光」であったのでしょう。怒りや悲しみの奥に、静かに生きる力が宿っていました。

その姿は、葬儀や法事の場で私たちが手を合わせる仏の御心と通じています。どんな苦しみの中にも、見捨てられないいのちがある――その事実を静かに教えてくださっているようです。

結び

忍耐とは、苦しみを閉じ込めることではなく、苦しみを通して「支えられているいのち」に気づくこと。それは、故人の生涯を通して今に受け継がれる供養のこころでもあります。

葬儀や法事を通して、怒らず、嘆かず、受け止めて生きたその姿に、私たちはあらためていのちの尊さを教えられます。